家づくりでまず迷うのが「どんな構造(工法)」を選ぶかですよね。

木造住宅には、在来軸組・2×4・木造ラーメン・木質パネルなどの工法があり、

それぞれに「耐震性・間取り自由度・断熱性・コスト・工期」の違いがあります。

この記事では、建築業界経験をもとに、主要4工法の違いを3分で比較。

あなたの理想の家づくりに合う構造タイプを見つけるお手伝いをします。

廣岡 旬

廣岡 旬\ あなたに合う住宅会社・工法を無料で診断! /

くふうイエタテカウンターに無料相談する(最短1分)

なら中立的に複数メーカーを比較提案してくれます。

この記事を書いている人

廣岡 旬/hirooka jun

- 🏠 マンションも注文住宅も購入!実体験×専門知識で「住まいのリアル」を発信

- 🧰 設計事務所・分譲&注文住宅会社を経験。多角的に住宅業界を熟知

- 📈 転職エージェント10社以上を徹底活用。業界の転職事情に精通

- 🐦 Xフォロワー2,000人超|住宅×キャリアの有益情報を発信中!

木造住宅の主な構造タイプと特徴比較

| 構造タイプ | 耐震性 | 間取り自由度 | 断熱・気密 | 工期 | コスト | リフォーム性 | 特徴 | 向いている人 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 在来軸組工法(木造軸組) | 設計次第で耐震等級3も可 | 高い(自由設計◎) | 施工品質により差あり | 中 | 中 | 改変しやすい | 日本の伝統工法。自由度が高く増改築に強い | 将来の間取り変更を考える人 |

| 2×4(ツーバイフォー) | 面構造で変形に強い | やや制限あり | 高性能化しやすい | 短 | 中 | 壁抜き制約あり | 壁・床・天井で剛性を確保 | コスパ・断熱性重視の人 |

| 木造ラーメン(SE工法など) | 構造計算で高耐震 | 非常に高い(大空間◎) | 設計次第で高性能化 | 中〜長 | 高 | 可変性◎ | 剛接合で大開口や吹抜けも可能 | 吹抜・ガレージなど空間設計重視 |

| 木質パネル(プレウォール等) | パネル構造で安定 | 2×4に近い | 工場品質で安定 | 短 | 中〜やや高 | 改変に制約あり | プレカットで品質ばらつき少 | 工期短縮・品質重視の人 |

比較しても迷うなら、専門アドバイザーに直接相談!

くふうイエタテカウンターに無料相談してみる

家づくり初心者でも安心|営業なしで中立アドバイス

失敗しない構造選びのコツ

- 耐震:等級3は「設計+施工品質」で決まる。工法名だけでは判断できない

- 間取り:将来の変更や増築を考えるなら在来・ラーメンが有利

- 性能:断熱・気密は“工法よりも設計・施工精度”がカギ

- コスト:構造差よりも仕様差(断熱材・窓・設備)で上下しやすい

- 施工会社:同じ工法でも品質差が出やすい。得意分野を見極める

構造だけでなく「依頼先選び」も成功のカギ

構造を理解しても、実際の設計・施工品質は住宅会社によって大きく異なります。

「どの会社が自分に合うのか」を中立的に提案してくれるのが、くふうイエタテカウンター

🏠 複数メーカー・工務店を中立的に比較提案

💬 初心者でもわかるよう丁寧に説明

📅 来店 or オンライン相談OK(30〜60分)

くふうイエタテカウンターに無料相談してみる

よくある質問(Q&A)

Q1. 地震に強い木造構造は?

A. 構造名よりも「設計・施工体制」が重要。構造計算+耐震等級3取得がカギ。

大開口や吹抜けを考えるなら木造ラーメン、一般的には在来・2×4で十分。

Q2. リフォームしやすいのは?

A. 間取りを変えるなら在来軸組や木造ラーメン。

2×4やパネルは壁の抜きに制約が出やすい。

Q3. 工期やコストに大きな差はある?

A. 工法よりも設計内容と設備仕様の影響が大きい。

プレカット化された工法(2×4・パネル)は工期短縮に有利。

おすすめできる人・できない人

- 自分に合う住宅会社・工法を比較したい

- 設計自由度・性能・コスパをバランスよく求めたい

- 東海・静岡・愛知・岐阜で建築予定がある

- すでにメーカーを決めている

- 最安重視で自由度を求めない

- 他地域での建築予定

家づくりを失敗しないために、まずはくふうイエタテカウンター

くふうイエタテカウンターに無料相談してみる

営業なしで安心|来店 or オンラインOK

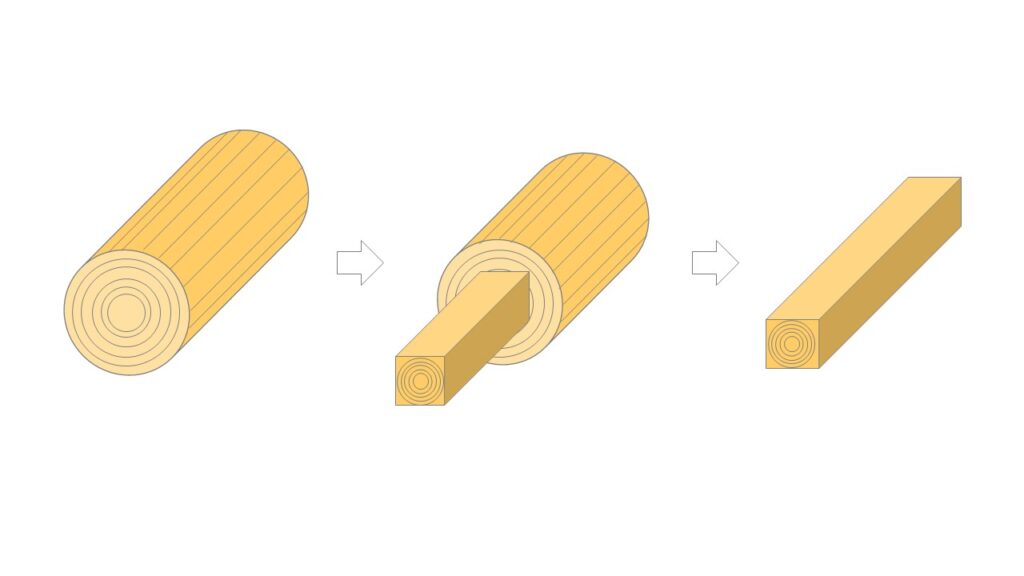

構造材の「品種」とは?

木造住宅に使われる構造材は、【品種】【産地】【樹種】の3つの観点で分類されます。

ここでは「品種(製材方法の違い)」を中心に、代表的な4種類を解説します。

GRN材(グリーン材)

未乾燥の無垢材で、最もシンプルな構造材

特徴:丸太をそのまま角材にした、乾燥処理のされていない木材

用途:主要構造部(柱・梁・床など)には使用不可。小屋組などで限定的に使用

注意点:乾燥していないため、反り・割れ・収縮が発生しやすく、耐久性に不安あり

木材の強度や耐久性において「乾燥」は非常に重要な要素。基本的に住宅構造材としての使用は避けた方がよいです。

KD材(Kiln Dried Wood:乾燥材)

機械乾燥された無垢材で、昔ながらの主力材

特徴:グリーン材を機械で乾燥させた無垢材

メリット:価格が安く、流通量が多い

注意点:乾燥品質にバラつきがある/JAS認定の有無で性能に差が出る

基準:「製材JAS」により、強度や含水率が数値化されるようになった

コストを抑えたい住宅に多く採用されるが、JAS認定の有無を必ず確認することが重要です。

なお、乾燥方法には以下の2種類があります。

- 天然乾燥(天日干し):時間がかかり、含水率のバラつきが大きい

- 機械乾燥(Kiln Dry):短期間で乾燥でき、含水率の管理も精密

KD材は後述する集成材やLVLが普及する前までは、構造材の主流として使用されていました。価格も構造材の中では比較的安価で、現在も広く利用されています。

製材JAS(日本農林規格)により、KD材の強度や含水率に基準が設けられ、数値化された性能で選べるようになっています。

ただし、すべてのKD材がJAS認定を受けているわけではないため、構造計算が必要な住宅では、JAS認定材を選ぶことが重要です。

集成材(Engineered Wood:構造用集成材)とは?

複数の板(ラミナ)を貼り合わせて作る、高精度で高強度な構造材

構造:板状のラミナ(挽き板)を接着剤で貼り合わせた人工構造材

メリット:強度等級が明示されており、構造計算に使える/寸法精度・品質が安定

用途:柱・梁・カウンター材など、幅広い部位で使用される

基準:「JAS規格」により、強度・含水率・接着方法などが厳格に定められている

集成材は、細かく製材した板材「ラミナ」を乾燥・強度選別したうえで、接着剤で貼り合わせて製造される人工的な構造材です。

構造用集成材は、【JAS規格(日本農林規格)】に基づき、以下のような厳しい品質基準をクリアしたもののみが使用されます。

- 強度(ヤング係数)の等級表示

- 接着方法や乾燥度合い(含水率)

- 目視等級または機械等級での分類

これにより、天然の無垢材にありがちな品質のバラつきを回避し、安定した強度・精度が確保されるという大きなメリットがあります。

ラミナを何層にも貼り合わせて完成した集成材。木目の美しさと強度のバランスから、構造用だけでなくカウンター材など内装材にも用いられます。

LVL(Laminated Veneer Lumber:単板積層材)とは?

強度最強クラス。大空間構造に使われる高性能材

構造:薄い単板(ベニヤ)を何層にも貼り合わせた高強度材

用途:大きな荷重がかかる部位や、長いスパンの梁など

メリット:非常に高い強度・曲げ耐性がある

デメリット:価格が非常に高く、一般住宅では使用頻度が低い

LVLが使われている住宅は、構造的に難しい設計をしている可能性が高いため、建築士にしっかり確認することが大切です。

構造や素材の違いを知っても、「結局どれがいいのか分からない…」という方へ。くふうイエタテカウンター

・来店・オンラインどちらもOK(30分〜)

・営業なし・相談無料

・個別相談会に参加で特典あり

👉 くふうイエタテカウンターに無料相談する

産地・樹種

産地は国産材と外材(外国産材)の2種類に分類されています。

樹種は国産材と外材で、それぞれ3種類の主流な商品を抜粋して解説していきます。

国産材

構造材として利用されている樹種は、【スギ】【ヒノキ】【カラマツ】が主流です。北海道ではトドマツが利用されたりしていますが、本州で利用されるケースは珍しいでしょう。ヒバを利用するケースもありますが、かなり高価なため流通量は少ないです。これらの樹種は全て針葉樹であり、【カエデ】【タモ】【カバ】などの広葉樹は構造材ではなく、家具などに利用されています。

国産材は、日本特有の急斜面の山で伐採されており、機械による伐採が困難なことから、人の手による伐採が不可欠です。

また、急斜面により林道などの整備も必要になることから、最終的な木材の販売価格が高くなってしまいます。

このような背景から、外材に対抗できる販売価格にするため、国や地方自治体が補助制度を設け、適正価格での販売を実現できている状況です。

ヒノキ

木肌は白く、この見た目が、昔から人気の北欧テイスト寄りであるため、人気があります。東農桧や、乾太郎などの企業オリジナルブランドも流通していることから、高価格で販売されている樹種でもあります。

スギやカラマツに比べ、木自体が固いため、釘などを打ち込む際に「パキッ」と割れることがあります。そのため、小さい角材(45mm×45mm程度)の利用には、あまり向いていないでしょう。

カラマツ

木肌は赤く、木目はっきりしています。木肌の赤身と木目の濃淡がはっきりしているため、好みが分かれます。産地の多くは甲信越から東北あたりのため、西日本エリアでは、あまり利用されていません。

反りや曲がりが起きやすいことから、無垢材に比べ、品質を安定させやすい集成材として利用されることが多いです。

スギ

木肌は赤く、木目はっきりしています。ヒノキやカラマツに比べ、強度が低いです。(比較すると低いだけであり、構造体としては問題ありません)強度とは関係なく、木自体が柔らかいため、釘やビスなどがめり込みやすく、職人さんに嫌煙されがちです。

しかしながら、国産材の中で一番安価に手に入ることから、国産材をうたっている住宅会社の多くは、スギを利用してます。全国各地で植林されていますが、温かい地域で育ったスギは、成長が早いため、強度が弱い傾向にあります。逆に寒い地域で育ったスギは、時間をかけて成長していくため、強度が高い傾向にあります。いづれにせよ、スギ自体の強度に問題はなく、【材の寸法】と【(柱や梁の)組み方】が重要です。

木の年輪は、強度に大きく影響を与えると言われています。

木の成長速度がゆっくりだと、年輪が密になり、密になればなるほど木の強度が高くなる傾向にあります。

小ネタ:バウムクーヘンの【バウム】はドイツ語で木という意味です。

外材(外国産材)

構造材として利用されている外材は、【レッドウッド】【ベイマツ】【ホワイトウッド】が主流です。(ホワイトウッドはスプルースと呼ばれます。)土台材としてベイヒバが利用されることもありますが、高価格なため、ヒノキなど他の樹種を利用することがほとんどです。

これらの外材は緩やかな傾斜地で伐採されることから

外材は国産材に比べ、安価に手に入る上に、高い強度を有していることから、日本の木造住宅では【レッドウッド集成材】か【ベイマツKD材(無垢材)】を利用されることがほとんどでした。

このような外材に頼っている状況を打破しようと、日本政府が木材需給率の向上に取り組みとして、様々な補助制度を設けたり、企業によるSDGsなどの積極的な取り組みから、国産材需要が高まってきています。

こういった時代背景のさなか、ウッドショックにより、一時的に外材を入手することができなくなり、国産材需要はいっきに加速していきました。

レッドウッド

木肌は赤く、木目がきれいです。原材料や製品は、主にヨーロッパから輸入されてくることから【欧州赤松】とも呼ばれています。

輸入商品のため、為替の影響を受けやすく、建設時の為替相場によって、国産材よりも高くなることがあります。主に構造用集成材として利用されており、スギのなどの国産材に比べ、製造がしやすく強度も高いことから、構造用集成材の代表格と言えるでしょう。

現場による施工もしやすいことから、小さい角材(45mm×45mm程度)にも利用されることが多く、様々な用途で利用されています。

ベイマツ

.jpg)

.jpg)

赤い木肌が特徴で、構造材の中で最も赤身を帯びています。原材料や製品は、アメリカから輸入されるため米松(ベイマツ)と呼ばれています。ベイマツも輸入商品のため、為替の影響を受けやすく、建設時の為替相場によって、国産材よりも高くなることがあります。主に構造用KD材(無垢材)として利用されています。

KD材の中では一番といってもよいほどの強度があり、構造用集成材よりも安価なため、木造住宅ではかなりの割合で利用されており、構造用KD材の代表格と言えるでしょう。ベイマツもレッドウッド同様、現場による施工もしやすいことから、様々な用途で利用されています。

ホワイトウッド

木肌は白く、木目の見た目も薄いことから、見た目がきれいです。主に構造用集成材として利用されていますが、レッドウッドやベイマツよりもだいぶ少なめです。

かつては、「レッドウッドは粘りが強いため、梁材として利用し、ホワイトウッドは柱材として利用する」という住宅会社がちらほらありましたが、そもそも「レッドウッドは粘りが強い」というのが信憑性に欠けており、こういった利用方法は見かけなくなっています。

以上が【木造住宅の構造材って何があるの?】でした。

構造材の種類を理解しておくと、住宅会社を比較する際にも役立ちます。

- 「結局、自分に合った構造はどれなのかわからない…」

- 「建築会社によって提案がバラバラで困っている…」

そんな方には、プロが中立的に提案してくれる くふうイエタテカウンター

営業を受けることなく、あなたの条件に合った家づくりの進め方や会社選びを、専門アドバイザーが丁寧にサポートしてくれます。

廣岡 旬のアドバイス

「構造材の種類は分かったけど、実際にどのメーカーがどんな木を使っているかまでは分かりにくいもの。」

くふうイエタテカウンター

「木の家を建てたいけど、どこに相談すればいいかわからない…」という方にもおすすめです。

もっと住宅のことについて詳しく知りたい方は、こちらの記事もぜひ参考にしてください。

-300x195.jpg)